『生活需要读书和新知』

30年来的疫苗研发工作带来什么结果了?结果是依然没有疫苗,在经历过众多错误期待后,没人敢再做什么预测。在HIV最初被发现的时候,分子生物学家觉得很快就能制造出疫苗来。研制出来的抗病毒表面蛋白疫苗也不是完全无效,它的确可以中和实验中所用的HIV,但在实际治疗中却很可能是无效的。其原因在于HIV并不只有一种,而是有很多很多种,组成了一个准物种,并且还能迅速演变,这使得对抗单一毒株的疫苗“英雄无用武之地”。

将来HIV会是怎样的呢?就科学研究而言,艾滋病已经不是个难题,HIV是被研究得最透彻的病毒了。美国国家卫生研究院(NIH)传染病研究负责人托尼·福奇(Toni Fauci)在2012年就提出过一个口号,要“消灭HIV和艾滋病”。消灭艾滋病的主要目标是筛查出新感染的患者,这样可以在他们最具传染性的时候及早治疗。“预防性治疗”是一项重要成果,也许在未来某一天生产出疫苗之前,它会一直帮助我们对抗艾滋病。

*文章节选自《病毒:是敌人,更是朋友》([德]卡琳·莫林 著 孙娜薇 游辛田 译 三联书店2021-9)。文章版权所有,转载请在文末留言

电影《达拉斯买家俱乐部》剧照

电影《达拉斯买家俱乐部》剧照

病毒:它们如何让我们生病(节选)

以艾滋病病毒为例

大约30年前,我在法国普罗旺斯度暑假。一个清晨,我给柏林的同事虞塔打电话。我说:“虞塔,我看到媒体报道了一个美国实验室的事故,死了一个研究艾滋病病毒的实验员。别做艾滋病病毒的实验了,立马把所有东西都扔到蒸汽高压釜里去,灭掉所有病毒样本。这可是人命关天的事啊!”对此她并不同意,回答道:“我就不能先把实验做完吗?我会小心的。”这就是科学家的典型反应。我还记得我和虞塔透过离心管观察病毒样本时,在实验室所有制备的病毒样本中,只有HIV样本是混浊不清的。我们当时真是冒着生命危险而不自知。有一次坐飞机去国外,我把一管病毒样本交给空姐,请她帮忙放置在冰箱中,她的手边就是提供给乘客的食物。当然试管是盖好盖子的,所以并没有任何风险,但是现在想来还是后怕。虞塔甚至在实验室里给一个同事做了艾滋病病毒检测,如果结果是阳性那该怎么办?那时候,艾滋病检测阳性就跟被判了死刑一样。

对人类来说,最常见的死因就是传染病。每年,德国有6万人,全世界一共有8000万人死于各种传染病,艾滋病每年导致200万人死亡,并另有近200万人被感染。相比之下,每年全世界有820万人死于癌症。20世纪70年代末,人们认为使用抗生素就可以控制传染病。但随着艾滋病的出现,这种乐观情绪很快转变成悲观、害怕甚至惊恐。和541年东罗马帝国的查士丁尼大瘟疫的情形相比,这种恐惧有过之而无不及。当时,人们对于艾滋病病毒一无所知,它如何传播、感染途径是什么、如何诊断和治疗都毫无头绪。幸运的是,就在那个年代,分子生物学和基因技术这些新技术刚好被研发出来,可以帮助我们去研究疾病。那是分子克隆的黄金时代,DNA片段重组、高敏感的聚合酶链式反应等技术让科学家得以在试管中扩增并监测极微量的遗传物质,这促成了医学史上最难以置信的成就。如果要说有什么缺憾的话,那就是到现在还没有把艾滋病疫苗开发出来。随着人们对艾滋病病毒认识的加深,病毒的基因组很快就被测序,此后病毒可以在实验室里培养扩增。这些都为研究人员和制药公司进行大规模药物筛选、建立可靠的诊断测试,以及监测血库安全提供了便利。与此同时,超过30种药物已被批准用于抗艾滋病。近来,美国一些男同性恋者专用的桑拿房开始提供一种迅速出结果的HIV诊断测试,以判断潜在性伴侣是否已被感染。这种测试耗时很短,缺点则是并不完全可靠。自我检测的成功推广降低了感染人数。在今天的不少西方国家,不会让患者因负担不起治疗费用死于艾滋病,医疗保险承担了治疗花销——每年高达2万美元。不过即使是在发达国家,给穷人提供医疗救助依旧是个难点。治疗多重耐药性HIV感染的方法是同时使用3种药物,称为“HAART”(高活性抗逆转录病毒疗法)或“三联疗法”,也为其他传染病和癌症治疗提供了新思路——只要有足够多种类的药物。这样一来,艾滋病患者可以过上与常人几乎无差别的生活,其预期寿命与健康人群相仿:在西方国家约为75岁。在很多欠发达国家和地区,确诊后生存时间约为11年,其原因通常是只有双联疗法(ART,抗逆转录病毒疗法),以及接受治疗偏晚。在西方国家,患者可以过正常的家庭生活并诞下未被艾滋病病毒感染的宝宝。“以防代治”这个口号的意思是,如果患者严格遵守治疗方案,那就不会感染他人。暴露前预防(PrEP)和暴露后预防(PEP)自2012年启动以来取得了巨大的成功,产生了“几乎治愈”的良好效果。暴露后预防的药物需要在暴露后几小时到最晚24小时内服用,时效性因不同的药物略有差异。患者在接受治疗的同时也是对未被感染的伴侣的预防,这样一来,未被感染的人就可以保持健康。在未来出现有效疫苗之前,这可能是我们能够采取的最好措施了。从患者体内完全清除病毒这一雄心壮志,也就是治愈艾滋病,以目前的科技水平还达不到。病毒不停地在变异,并藏匿在药物无法到达的地方。通过三联疗法,病毒载量可以从每毫升血液10亿个颗粒降到约20个颗粒,实际上可能更低。这是基于前文提到的高敏感度PCR基因扩增技术的诊疗手段的检测极限。

足球和逆转录病毒都是二十面体。逆转录病毒可以通过抑制免疫系统导致艾滋病的发生,然而它曾经帮助人类胎盘的形成,以至于我们不需要产卵来生育后代

病毒载量的显著减少引发了这样的问题:治疗成果显著的患者到底还会不会有传染性?如果不具有传染性,那意味着性行为过程中的预防措施不再是必要的了——于是引起了广泛讨论。一个有意思的现象是,瑞士是第一个讨论这个问题的国家,而恰恰瑞士国民比任何别的国家的人都更注重安全问题。这个讨论引起了全世界范围内的争议,但最终还是被广泛接受了。因此,人们不必再将自己的状况,尤其是艾滋病的感染情况告知自己的伴侣。但这样做的前提是患者严格服从配合治疗,但在实际情况中,这个前提条件往往被忽略。

……

如今,治疗的进展已经足够鼓舞人心了吗?有意思的是,尽管我们有那么多针对艾滋病治疗的药物——比用于其他任何病毒或者疾病的都要多,开发新的药物仍然是必不可少的。近年来最成功的药物是整合酶抑制剂。这款2015年上市的新药,其作用机制是阻止病毒从宿主细胞中跑出来,而其他绝大多数的药物则是阻止病毒的复制。还有一种特别的治疗手段则是诱导病毒从药物无法到达的藏身处跑出来,然后再收拾它们。这场战斗的口号是“铲除病毒”,又叫“冲击并剿灭病毒”。就是说,首先诱导产生更多的病毒,随后再进行治疗。这种先让感染恶化再治疗的手段,听起来的确有点冒险。

由于美国前总统比尔·克林顿的承诺,抗艾滋病药物在非洲的价格大幅下降,一名患者每年的治疗开销仅需数百美元。然而,这也使制药企业对研发新药积极性不高。这些被政府大量补贴的药物被从非洲走私贩卖到别的国家,使制药企业的市场份额严重受损。如今,这类抗艾滋病药片通常有两种颜色,一种浅蓝,一种深蓝。你可以从这不同的颜色判断药片的来源。它们的疗效一样吗?对此我也不清楚。

病毒的耐药性仍然是接受治疗者的心头大患。艾滋病病毒由1万多个核苷酸组成,并在24小时内可以完成一轮复制,并产生约10个突变。对病毒复制所必需的酶,科学家将其命名为“逆转录酶”,负责将病毒RNA转录成双链DNA,而这个过程很容易出错。因此,在病毒扩增的过程中,产生并积累了很多突变体,从而不再受药物控制。在一个病人体内总存在着一群不同的病毒,我们称之为准物种。这群病毒十分相似,但并不完全相同。针对这些在一种治疗中残存下来的病毒突变体,我们需要用另一种治疗方案或者新的药物组合。如果把一种治疗方案转换为另一种,原来的病毒则可能在几周内迅速增多。这个现象让第一次发现它的科学家们大为惊讶。西方国家现在大多使用三联疗法,四合一的药物也很快会面世,注射一次效果可以维持3个月的针剂也在初步试验中。注射液的容积目前还较大(4毫升),而且注射的时候会有点儿疼。

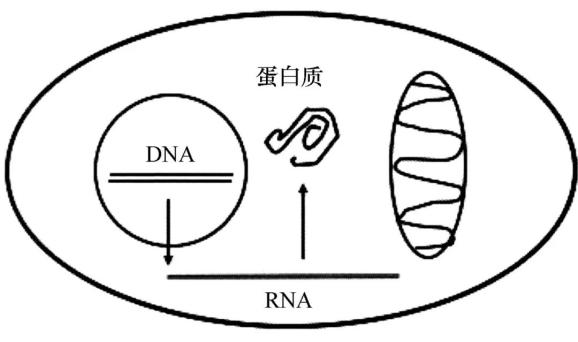

在含有细胞核和线粒体(前体为细菌)的细胞中, DNA 是基因组,RNA 是合成蛋白质的信使

艾滋病在世界范围内的情况是怎样的?是不是和研究报告的结果一样?联合国艾滋病规划署(UNAIDS)为联合国专注于艾滋病防治的官方组织,定期发布这些数据。现在全球有约3700万人呈HIV阳性,2100万人确诊被感染。从2013年的数据来看,每年新增200万病例。2013年有150万人死于艾滋病,这个数字是10年前的1/10。同时有1500万名患者接受了治疗,还有2200万名患者仍在等待治疗的机会。治疗可以将病毒载量降低到检测不出来的水平,使患者不再具有传染性也不会传播病毒。这样的患者在美国有30%,在英国和瑞士高达60%,在俄罗斯只有11%。近1/4的新发感染者是15岁到24岁的年轻女性。在非洲,这些年轻女性没有机会提高自己的生活水平,于是就成为“甜心爹地”的妓女。一项新的措施已经启动,即给在学校里接受教育的女孩子以现金奖励,通过给她们钱来阻止卖淫,并允许她们购买想要的手机。

与之类似的是,当地通过现金奖励(12.5美元)来促进男性做包皮环切术,这使感染率降低了约一半。我记得大约30年前,在首次提出推行包皮环切术的时候,不少人都笑出声来,因为这不仅仅听起来像个救火方案,还意味着所有的研究都宣告失败了。

目前,我们的目标是“拯救儿童”,在非洲几乎整整一代人都被艾滋病病毒感染了的情况下,拯救下一代尤为关键。没有一个新生儿应该被感染。在西方国家,孕妇在分娩过程中发生的感染会被视作医疗事故。只要怀孕的妈妈在分娩过程中接受治疗,母婴传播(MTCT)是完全可以避免的。不过,将其治疗覆盖到所有被感染的孕妇仍有困难。人们很难记得美国前总统小布什提出的ABC方案:禁欲,忠诚,使用避孕套。对于公共卫生工作者来说,将知识转变成行动是最大的困难。禁烟或者改变饮食习惯就已经够困难了,更别说性行为了。

最糟糕的是,在美国,许多HIV感染者并不知道自己已经被感染了。130万例感染者中就有20万例是这样的情况,近一半的新增感染由性行为造成。不幸的是,新感染的患者具有高度传染性。当前,唯一有效的策略是及早治疗,但这么做的前提是,你要知道自己已经被感染了!另一个严重的问题是病人不能很好地配合,大约一半接受治疗的病人并不按时服药,导致他们仍具有传染性。有关艾滋病的教育是必要的,它对预防HIV感染有很好的效果。

我们希望到2020年能达到这样一个状况:90∶90∶90,即90%的患者被诊断出来;90%的患者得以接受抗病毒治疗;90%的患者的病毒载量在检测范围以下。总体来说成功治疗72%的患者,这样的话就不会发生传染给伴侣的情况,全球大流行也可能会停止。在2016年非洲的一些国家(如博茨瓦纳)已经有了成功的经验。这个雄心勃勃的计划重在控制病毒载量,让所有HIV携带者体内的病毒都降低到检测范围以下。我们能在2030年制服艾滋病吗?我们的预期是这样。原则上应该是可能的,毕竟主要任务是提供抗病毒药物、普及防治教育、提高卫生条件并改善医疗系统,总的来说就是钱的问题。

还没有HIV疫苗?

30年来的疫苗研发工作带来什么结果了?结果是依然没有疫苗,在经历过众多错误期待后,没人敢再做什么预测。在HIV最初被发现的时候,分子生物学家觉得很快就能制造出疫苗来。用来参考的模型是乙型肝炎病毒(HBV),可以用一种表面分子来促进抗体结合到病毒上,从而抑制病毒的传染力和复制能力。在这种新技术中,病毒表面蛋白是使用DNA重组技术,用酵母或者细菌来产生。比照着乙肝病毒的研究方案,HIV病毒颗粒表面的蛋白序列被选择用来研发疫苗,该蛋白序列的详细信息也在几个月内就被搞清楚了。然而后续实验发现,这种策略对HIV并不管用,尽管HIV和乙肝病毒还是比较相似的。原因是乙肝病毒的基因组更加稳定,它是一条几乎完整的双链DNA,严严实实地裹在病毒颗粒中。而HIV的基因组则是一条单链RNA,具有高度可变性,到目前为止所有尝试建立完备HIV基因组的努力均以失败告终。病毒学家的预测与实际进展相差甚远,所有参与的人至今都对此感到羞耻,毕竟HIV和乙肝病毒的差别是当时所有研究人员所共知的。研制出来的抗病毒表面蛋白疫苗也不是完全无效,它的确可以中和实验中所用的HIV,但在实际治疗中却很可能是无效的。其原因在于HIV并不只有一种,而是有很多很多种,组成了一个准物种,并且还能迅速演变,这使得对抗单一毒株的疫苗“英雄无用武之地”。

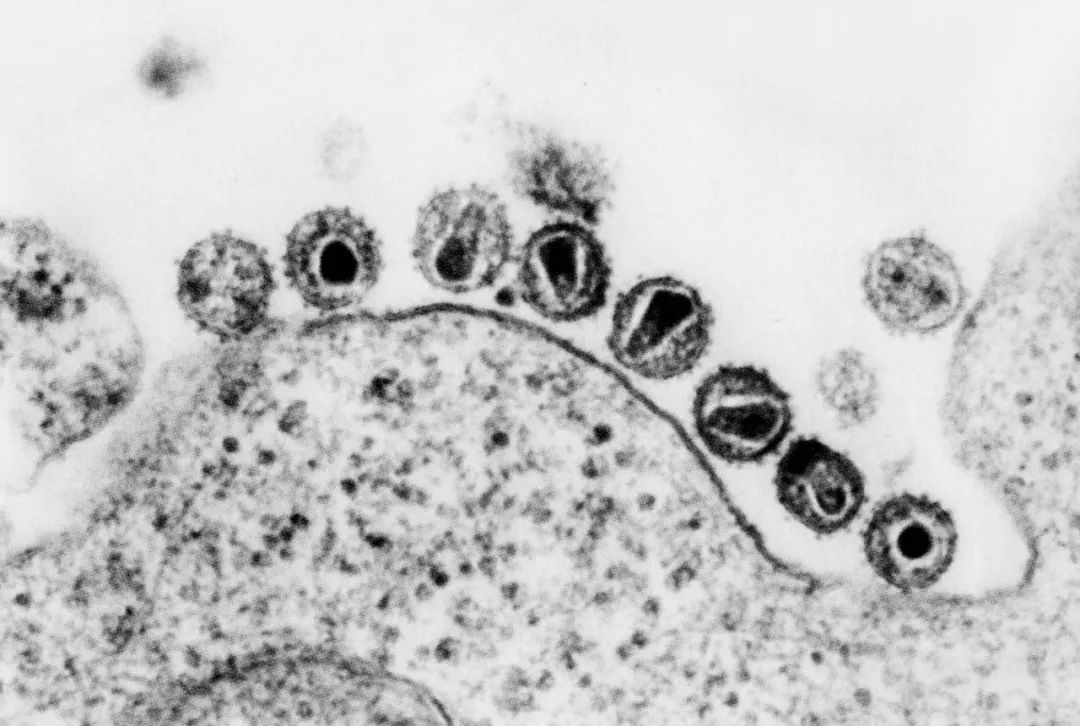

通过电子显微镜可见,艾滋病病毒颗粒排列在细胞表面

通过电子显微镜可见,艾滋病病毒颗粒排列在细胞表面

无独有偶,澳大利亚发生过一桩无心插柳柳成荫的“免疫接种”事件。一些患者的凝血功能不足,接受含有凝血因子8的血液制品输血。然而,当时他们并不知道这批血液制品是有问题的,被一种有缺陷的HIV污染了。这种HIV缺少一种名为致病因子(Nef)的重要辅助基因,因而它的复制非常缓慢,可以说能成为一种理想的疫苗。从以往的经验中,我们知道最好的疫苗设计就是改造出一种毒性减弱、复制缓慢的同种病毒,比如脊髓灰质炎疫苗。然而十几年后,一部分接受被污染了的凝血因子8血液制品的患者病倒了:病毒突变出快速复制的能力,取代了原有的复制缓慢的病毒,从而导致发病。这让病毒学家大为惊讶。

对于病毒颗粒表面蛋白的研究已经全面到无所不至,但研发疫苗还是不成功。病毒需要表面蛋白分子来寻找合适的宿主细胞,因此表面蛋白分子依旧是研究重点。目前还有一种新的研究方向,从病毒长期携带者体内的抗体上寻找突破口。这些长期携带者又称长期无进展者(LTNP)或优秀调控者(EC)。在实验室中,我们在这些感染病毒却有抵抗力的患者体内所有的抗体中,搜寻可以结合到HIV表面并起到中和效果的特殊抗体。在这场耗费大量人力、物力的搜寻研究中,少数几个抗体从20万个抗体中脱颖而出,进入新型疫苗的研发中。

在泰国早期的一场大规模临床试验中,16000名志愿者接种了代号为RV144的疫苗,并于2009年至2015年多次评估效果。从统计结果上看,效果一年比一年好。该疫苗采用“初次免疫—再强化”复合模式,使用金丝雀痘病毒载体(ALVAC)和病毒表面蛋白gp120(属于B类和AE类,使用蛋白单体而不是三聚体。后来发现表面蛋白会自发形成三聚体结构,所以当时这种疫苗并不是最优的)。这种疫苗成功地将感染风险降低了31%。当下,比尔和梅琳达·盖茨基金会赞助这种疫苗的衍生品种在非洲进行试验,有5400人接受试验,预期或者说希望能在2030年取得成功。

新技术和新的研究策略发现了“广谱中和抗体”(bnAbs)。通过连续的疫苗接种,就算其中的一种无效,整体很可能具有疗效。我们可以逐步地诱导患者的免疫反应,使之可以产生特异性的抗体来对抗HIV。这听起来像和移动打靶一样困难:靶不停地移动,HIV也在不停突变。英国正在进行一项临床试验,使用腺病毒相关病毒(AAV)表达bnAbs。美国哈佛大学的丹·H.巴洛奇(Dan H. Barouch)教授也在测试一种名为“Ad-Env”的疫苗,这种疫苗是用改良过的腺病毒来产生多种HIV从而激发免疫反应,随后单一使用Env蛋白来增强免疫反应。

此外,还有一种“欺骗手段”正在研究中。这种方法并不使用病毒本身的表面蛋白,而是人工合成一种类似的抗原来诱导免疫反应。这种合成抗原比病毒表面蛋白更容易引起免疫反应,科学家期望患者被激活的免疫系统也能识别出HIV,效果也更好。这种技术在动物实验中经常成功地使用,但对HIV来说效果有待观察。于是,我们需要用一种可以“安全复制病毒”的疫苗来进行测试。要知道,能够进行复制的病毒只要不引起疾病,那就是最有效的疫苗。所以在此项研究中,可以使用改良过的疱疹巨细胞病毒,这样也就不会产生出完整的HIV。让我们拭目以待吧,也许要15年?或者30年?暂时还不清楚。

HIV的起源和未来

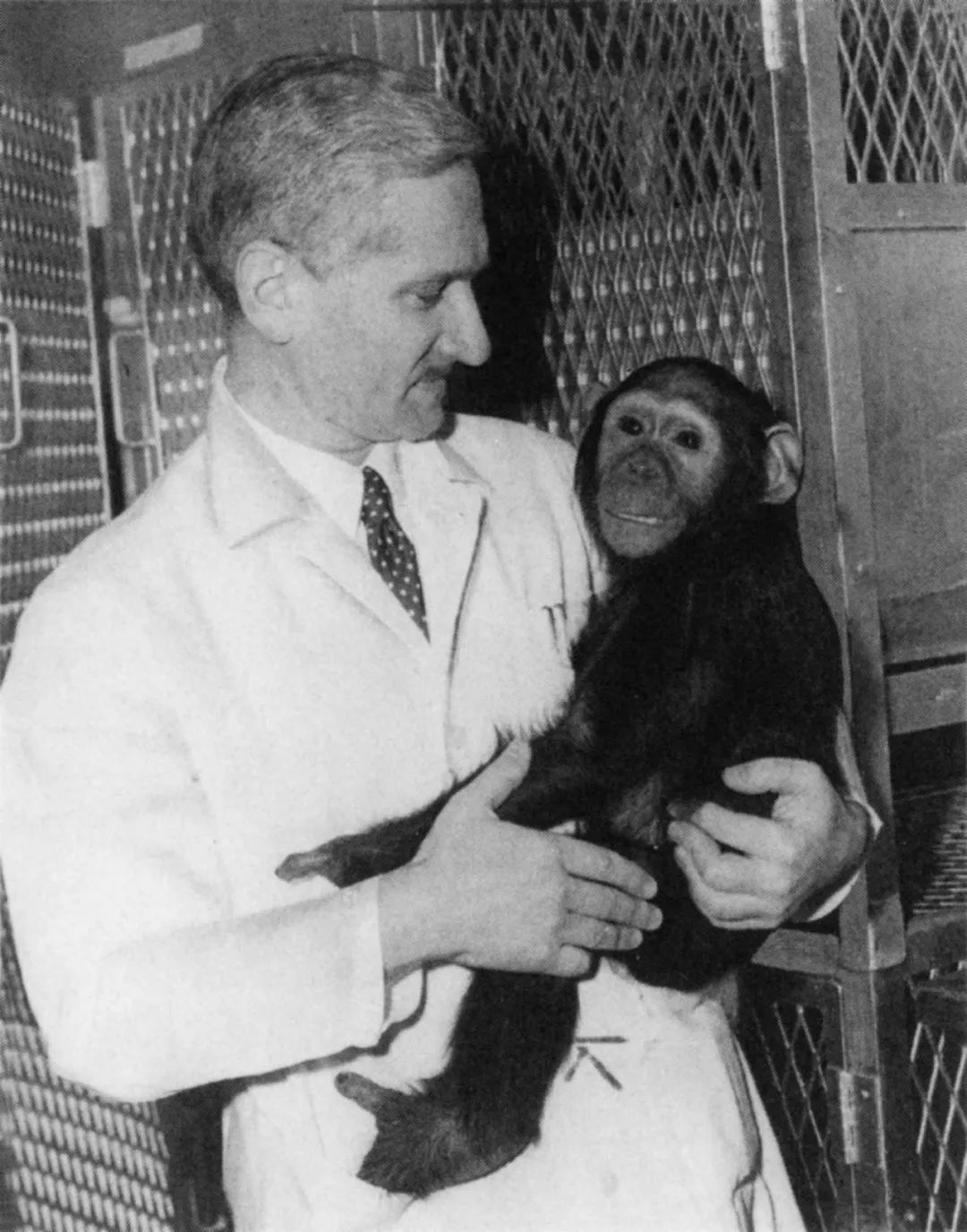

一项最新研究分析了HIV的起源,结果令人惊讶。之前有一种说法,认为HIV是由被污染了的脊髓灰质炎疫苗产生的。一个专业委员会为此做了调查,调查结果是否定的,HIV“几乎不可能”源自用来生产脊髓灰质炎疫苗的猴子体细胞。 萨宾怀抱的这只黑猩猩是2万只用于研制口服脊髓灰质炎疫苗实验中的一只,萨宾亲自为它注射了脊髓灰质炎病毒。(美国国会图书馆供图)

萨宾怀抱的这只黑猩猩是2万只用于研制口服脊髓灰质炎疫苗实验中的一只,萨宾亲自为它注射了脊髓灰质炎病毒。(美国国会图书馆供图)

那么,将来HIV会是怎样的呢?就科学研究而言,艾滋病已经不是个难题,HIV是被研究得最透彻的病毒了。美国国家卫生研究院(NIH)传染病研究负责人托尼·福奇(Toni Fauci)在2012年就提出过一个口号,要“消灭HIV和艾滋病”。我的一个同事说“我宁愿得艾滋病也不要得糖尿病”(老实说,我可不这么认为)。消灭艾滋病的主要目标是筛查出新感染的患者,这样可以在他们最具传染性的时候及早治疗。“预防性治疗”是一项重要成果,也许在未来某一天生产出疫苗之前,它会一直帮助我们对抗艾滋病。

伴随发生晚期癌症是艾滋病的另一个令人惊讶的特征,淋巴癌、宫颈癌和卡波西肉瘤(KS)最为常见。这些癌症是HIV和其他病毒(如乳头瘤病毒和疱疹病毒)相互协同引起的,HIV本身不会致癌。人类T细胞白血病病毒(HTLV-1)是一个和HIV比较类似的病毒,会致癌,易传染,在日本引起过暴发性白血病。(避免母乳喂养可以有效防止疾病传播。)逆转录病毒是癌症研究的一个重点,它和癌症紧密相关。逆转录病毒给癌症研究者们上了宝贵的一课,我会在下文讲致癌基因的时候详细讨论。诺贝尔奖得主哈罗德·瓦姆斯现在成立了一个研究所,他是作为第一个研究逆转录致癌基因Src而获得诺贝尔奖的人。尽管接受了有效治疗,患者的免疫系统功能也有一定恢复,为什么他们还会得癌症,这个问题还有待研究。是不是还有更普遍的功能缺失?借此我们可以更好地研究癌症发展过程中免疫系统的作用。癌症发病率随着年龄增长而增加,即使未受HIV这样会抑制免疫系统功能的病毒感染也是如此。即使接受了治疗,艾滋病患者患癌症的概率也随年龄增长增加得更快——这究竟是为什么?

2013年我在俄罗斯参加了一次研讨会,会议由美国国家卫生研究院赞助支持,主题是艾滋病和两种肝炎(乙肝和丙肝)的学术研究、诊断和治疗。在俄罗斯的监狱里,对艾滋病、结核病患的管理充斥着官僚主义。由于无法在社会上正常讨论艾滋病,他们通常用“结核病”来隐晦地指代艾滋病。尽管会议有同声传译系统,也有一些报告使用英语,但我找不到一个翻译员(来翻译那些我听不懂的报告)。后来我好不容易找到一个翻译,结果他拒绝帮我翻译我想知道的部分。我感觉这次过来开会完全是浪费时间。我很想了解俄罗斯的医疗系统,再找那些研究杀菌剂的负责人——门儿都没有。

于是,我在招待会上和一些懂点英文的学生聊了聊,他们负责给一些参会的医药企业站台。我了解到,根本没有人去企业展台那里参观—为什么?因为没有类似铅笔之类的小礼品赠送?或者不感兴趣?还是觉得负担不起艾滋病的治疗?疗程的价格连年飞涨,在西方社会就是这样。其中有一个学生去过德国基尔,会讲德语;另一个懂英语。他们说:“我们完全不懂HIV或艾滋病是怎么回事。”多年前社会上曾经讨论过避孕套的好处,但是人们仍然羞于购买。同性性行为和毒品一样都是禁忌话题。当地有人和我说:“我14岁的女儿不知道什么是HIV。”“艾滋病患者必须‘回到’他们的出生地去。”治疗当然也几乎不存在。他们时不时地要说“我爱我的祖国”—为了取悦可能在监听他们的间谍?一个女学生更愿意到大楼外面去和我交谈。20年前医疗都是免费的,但现在已经不免费了。不仅仅是俄罗斯的人们需要更多有关HIV的信息、诊断和治疗,中国和印度的人们也一样。

会员登录

会员登录

点击进入

点击进入

QQ客服

QQ客服 返回首页

返回首页